![]() アーシングとは?

アーシングとは?

| 時はさかのぼって1999年の夏(だったと思う)STREET

LIFEなるお店でアーシング(アースィング?)キットなる物を見つけたのが事の始まりでした。要は純正アースをなにやら専用のアースに取り替え、更にアースポイントを追加することで強化し、トルクアップ、レスポンスアップ、低燃費に貢献するようなことが書かれていました。当時モニターキャンペーンとかで工賃無料!となっていたのですが、いかんせん値段が3万円近くしたもので手が出せず、とは言え、ず〜っと気になっていたものです。

時は流れて2000年、最近どうもネット上でこのアーシングが人気のようです。しかもそれほど大々的にアースを追加しなくても効果があるとの事。いまだにその原理(なんでトルクアップや低燃費が実現するのか?)は不明ですが、DIYでやれば値段もさほどでない事がわかり、今回チャレンジしてみることにしました。 |

![]() まずは情報収集&材料手配だ!

まずは情報収集&材料手配だ!

| ネットで”アーシング”や”アースィング”と検索すれば、結構簡単にネタが収集できます。いい時代ですねぇ。なかにはプロ顔負けのすんごいアーシングをされている人もいるようですが、初心者にも手軽に出来そうなパターンで情報を集めました。で、初心者向け?は、バッテリーのマイナスとエンジンのヘッドやインテークマニホールド(以下インマニ)、オルタネータ等をつなげば良いようです。

となれば後は材料の手配です。アースにつなぐケーブルは今回5.5sqにしました。太ければ太いほど良いのでしょうが、取り回しが面倒ですし、なかには2sqでも十分効果を認識できた人もいるようでしたので。 後はエンジンに直接配線するという事で、耐熱性を考えたほうが良さそうです。エンジンルームの温度は夏場では100℃を超えるらしいですし、エンジンも冷却水で冷やされているとは言え、表面温度が100℃なんてものではすまないでしょう(多分)。 で、電線と言えばこのお店。ご存知秋葉原のオヤイデで探してきました。テフロン皮膜で耐熱温度200℃(お店のオヤジ談)の5.5sq線。お値段はちょっと高めで500円/m(10m購入時。短いときは若干値段が上がるらしい。結局使用したのは8m程度)でした。ほんとに耐熱性が必要なのはエンジンに直に接続する部分だけでしょうから、他の線に普通の電線を使用すればコストを最小限に抑えることが出来ると思います。さらにアース線ですから、熱のかかるところは被服無しの裸線で配線するっつー荒業もありかも。。。 あとは小物類。5.5sq用の圧着端子で6mm穴用と8mm穴用をそこそこの数量と、4〜6mmの短めのボルト(既存タップ穴を利用するので、長いと底付きする)を用意しました。厳密に言えばこのボルト、ニッケル鍍金品などの伝導性の高いものが良いのでしょうねぇ。SUSなんかは使わないで。 |

![]() 買ってきた電線はこんなもの

買ってきた電線はこんなもの

|

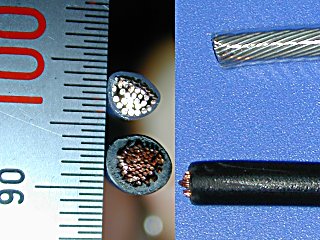

画像の上が今回購入したテフロン皮膜の5.5sq線、下がカー用品店でよく手に入る5sqの通常皮膜品です。外形は5sqの線のほうが太く見えますが、これは皮膜が厚いためで、実際の芯線径はノギスで測ったところ、今回使用したものが約φ3.2mm、下のが約φ2.8mmでした。また5sqの方が細かい線が集まっているようです。

ちなみに本家STREET LIFEのアースィングキットは、も〜っと細かい線の塊で芯線が構成されています。ホントは芯線は細かければ細かいほど良いらしいのですが、そうそう都合の良い線は手に入りませんでした。 そうそう、皮膜が薄い分?今回の配線は結構軽いようです。また線に癖がつけやすいので、配線作業は結構楽でした。惜しむらくは配線の色がそっけないこと。せっかくアーシングしても目立ちゃしねぇ(笑) |

![]() 配線ルートを考えよう!

配線ルートを考えよう!

|

先人の方々の貴重な情報や手持ちの電気配線図集、及び現物を参考に、最後は独断と偏見で配線ルートを決定します。大分悩んだ挙句、どうせ正解は無いだろうと思い今回の配線は左図のように決定しました。

コンセプトは既存のアース線を生かしつつ、既存アースポイントをバッテリーのマイナスへ直配線し、且つ前述の追加アースを設けるという、結構欲張ったパターンです。 左図で青線が、既存で付いているエンジンへのアース線(ホントはもっと有るのかもしれない。。。)、赤線が今回追加したアース線です。 配線図集によるとインタークーラーの下にも既存のアースポイントがありそうなのですが、いろいろ探しても見つからなかったので今回は諦めました。インタークーラー外さないと見えないのかもしれない。。。 |

![]() それでは助手席側から作業開始

それでは助手席側から作業開始

|

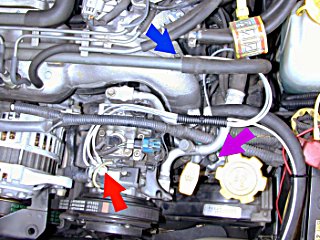

オルタネータ付近のカバーをまず外します。外側から見えるボルト2本を外せば、後はブッシュで留まっているだけですので上に引けば外れます。

アース線は、、 ・インマニ助手席側のステー固定ボルト(青矢印)及び

エアコンポンプ?の既存アース?(赤矢印、F212?)につなぎ、ここから助手席ヘッドライト裏側の既存アースポイント(GF-2、後述)までつなぎます。右側のゴムホースに抱かせている白い線がそれです。オルタネータにちょうど良いボルトが見当たらなかったので、このような配線方法になりました。

|

![]() 運転席側もやってみよう

運転席側もやってみよう

![]() 既存アースの強化

既存アースの強化

|

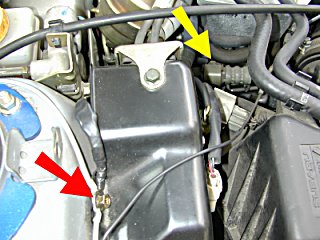

左右のストラット部には、エンジンへつながる既存のアース線が接続されています。ここをボディーアースではなく、直接バッテリーへ接続することで効率を高めてみようというのが残りの作戦です。

まずは助手席側です。ここには既存のアース線(画像でインマニ(黄色矢印)と既存アースポイントGB-1(赤矢印)を結んでいる)が有りますので、赤矢印部を直接バッテリーへ接続しました。 ここから更にアース線は、運転席側ストラットへとタワーバーに沿って延ばしていきました。 |

|

助手席側ストラットから引っ張ってきた線を、運転席側ストラットの車両前方部(赤矢印)へ接続します。

ここには既存のアース線(取り付け先は見難いですが黄色矢印部。エンジンのヘッド部です)が取り付いています。 そうそう、当たり前ですが、各配線は可動物に干渉したり、特にベルト周りではベルトに巻き込まれることのないよう、注意して配線ルートを決定する必要があります。 |

|

今回の作業でバッテリーの−端子に追加する線は2本。

1本はストラットから来ているもの。 もう1本は、−端子と既存アースポイントGF-2(赤矢印)をつなぐものです。 後者は既に純正配線がしてあるのですが、容量を増やす意味で増設しました。 なお、ここで重要なポイントがひとつ。アーシングのケーブルをバッテリーに接続するときは、バッテリーの−端子を外してはいけません!(アースだからなせる技!)もし−端子を外すとECUがリセットされ、学習効果が無くなる=低回転で濃い目に燃調をする=低速トルクが一時的に太る、ということが起こるらしいです。アーシングの効果を直に体感するためには、ECUリセットを避けたほうが良いようです。

|

| もともと鈍感な上に、最近車に乗る機会がとんと減ったのでいい加減ですが、、、、

少なくとも0kg/mm2までのブースト?の立ち上がりが速いです。これ以上の正圧領域では、もともと私は使いこなせていないので、何ともわからないです。(^^;)

ついでに回転もスムースに上がるような気も。。。普通の町乗りなら正圧にならなくなりました。おそらくフラシーボ効果ではないと思うんですけど。。。 妙なのは、エンジンブレーキの効きが減ったようです(ATの4速なんてほとんど効かん)。ついでに、変速パターンも少し変わったみたい(低回転時の変速パターンが、POWERモードとノーマルモードで差がなくなった感じがする)。なんでこんなのがアースと関係有るんだろう?

|

|

わけあってアーシングを一端取り外してまして、取付け直しついでにケーブルを変更してみました。今度はケーブルを青にしてみたので、ちょっとは目立つようになったかな?

今回用意したケーブルは、AUDIO TECHNICAの8sq、青。カー用品店でもオーディオ用として売られていますが、ある程度の耐熱性があるためか、秋葉原ではアーシング用としても売られています。価格も秋葉では480円/mと、カー用品店よりも割安でした。ついでに+端子近辺も同メーカーの赤色配線等を使用してスッキリさせたので、大分バッテリー周りがカラフルになりました。ちょっと満足。 ケーブルを比較してみたのが下の図です。以前使っていたもの(テフロン皮膜の5.5sq)よりもサイズは当然上。芯線もより細いものの集合体になっており、理屈上はアーシングにはベターな状況になるはずなんですが。 唯一耐熱性は以前のテフロンケーブルより劣るんですが、エンジン近辺に使用しているコルゲートチューブが持っている以上、大丈夫なんではないかと。まぁ被服が溶けてもアースなんで問題は無いはずなんですけどね。 で、実際の効果のほどはというと、、、あんまり変わらないかなぁ?まぁ、気分の問題ということで。。。汗 |